Афинский Акрополь, представляющий собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной (ок. 300 м

в длину и 170 м в ширину), — место древнейшего поселения в Аттике. В микенский период (15-13 вв.

до н. э.) являлся укрепленной царской резиденцией. В 7-6 вв. до н. э. на Акрополе велось большое

строительство. При тиране Писистрате (560-527) на месте царского дворца был построен храм богини

Афины Гекатомпедон (т. е. храм длиною в сто шагов; сохранились фрагменты скульптур фронтонов,

выявлен фундамент). В 480 во время греко-персидских войн храмы Акрополя были разрушены персами.

Жители Афин дали клятву восстановить святыни только после изгнания врагов из Эллады.

В 447 по инициативе Перикла на Акрополе началось новое строительство; руководство всеми работами

было поручено знаменитому скульптору Фидию, который, видимо, и явился автором художественной

программы, легшей в основу всего комплекса, его архитектурного и скульптурного облика.

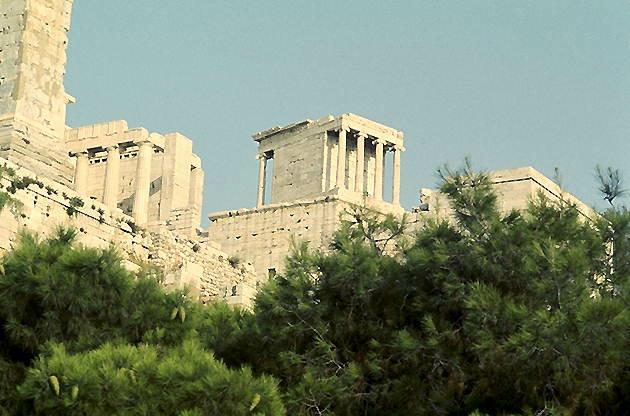

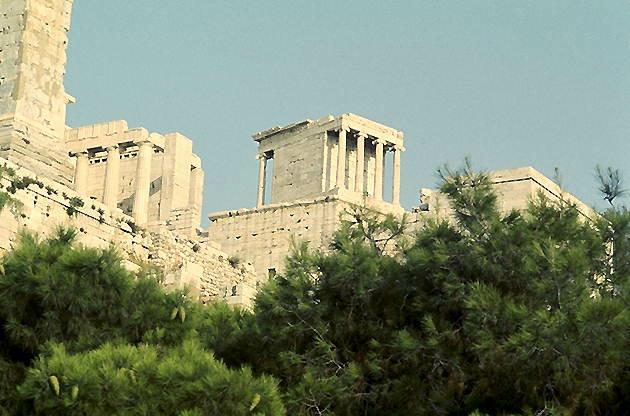

Пропилеи и храм Ники Аптерос

Священная дорога, по которой от агоры к храму богини-покровительницы двигалась во время главного

праздника Великих панафиней процессия афинян, ведет к Пропилеям, имеющим 5 проходов и в древности

фланкированным двумя конными статуями Диоскуров. В левом, выступающем их крыле, располагалась

Пинакотека (собрание картин-пинак, принесенных в дар богине Афине), в правом находилось хранилище

рукописей и помещение для привратника и сторожей. Справа от Пропилей на пиргосе (выступе

укрепленной скалы) стоит маленький, легкий и изящный храм ионического ордера, посвященный Афине-

Нике, известный как храм Ники Аптерос (Бескрылой Победы; 443-420, архитектор Калликрат).

Эрехтейон

После того, как участники процессии проходили Пропилеи и вступали на священную территорию,

перед ними открывалась панорама центральной части комплекса. На первом плане, чуть левее дороги,

возвышалась колоссальная бронзовая статуя Афины Промахос (Воительницы), отлитая Фидием. За ней

вдали виден был Эрехтейон (архитектор неизвестен), храм Афины и Посейдона на месте спора этих

богов за обладание Аттикой. Храм имеет уникальный в греческой архитектуре асимметричный план; три

его портика расположены на разных уровнях: с западной стороны — портик, ведущий в храм Афины

Полиады (Городской), с северной — вход в святилище Посейдона-Эрехтея, у южной стены храма —

знаменитый портик кариатид; все здание опоясывал фриз с накладными белыми фигурами (не сохранился).

В Эрехтейоне, самом старом святилище Афин, находился священный ксоан Афины (деревянная статуя),

по преданию упавший с неба, алтари Гефеста и героя Бута, могила легендарного афинского царя

Кекропа, с запада примыкало святилище аттической богини росы Пандросы. Во дворе Эрехтейона росла

священная олива, подаренная городу Афиной, бил соленый источник, который высек своим трезубцем

Посейдон.

Парфенон.

Легкостью форм, особой изысканностью декоративной отделки и усложненностью композиции небольшой по

размерам Эрехтейон контрастирует со строгим и величественным, подчеркнуто монументальным

Парфеноном (храм Афины-Девы; 69,5 м в длину и 30,9 м в ширину, высота колонн — 10,5 м; 447 —

освящен в 438; архитектор Иктин при участии Калликрата), представляющим собой дорический периптер.

Здание воспринимается от Пропилей в три четверти — зрители видели не один из его фасадов, а весь

объем сооружения, получали представление о его облике в целом и прежде, чем увидеть главный,

восточный фасад, должны были обойти храм снаружи.

В самом храме, в наосе, стояла хрисоэлефантинная статуя Афины Парфенос (Девы) работы Фидия, в

опистодоме хранились священные деньги богини и казна Афинского морского союза. Во фронтонах

располагались скульптурные группы, изображавшие наиболее значимые в культе Афины события — ее

рождение и спор с морским богом Посейдоном за обладание Аттикой. Рельефы метоп по периметру

здания изображали сцены мифологических сражений. Архитектурные детали, скульптура и рельефы были

ярко раскрашены. План и ордерное решение Парфенона также отличаются от традиционных рядом

особенностей: перед наосом был зал — девичий чертог (парфенон, давший название всему храму), по

стене наоса шел ионический фриз с изображением Панафинейского шествия.

Перед Парфеноном, по правую сторону от Пропилей, располагались также святилища Артемиды Бравронии

и Афины Эрганы (Ремесленной), хранилище оружия и священных доспехов — Халкотека (450). Открытую

площадь Акрополя занимали многочисленные алтари и дары богам — статуи, стелы.

К северо-западному склону Акрополя примыкали храм и театр Диониса (6 в. до н. э. — перестроен в

326), Одеон Перикла (крытое круглое здание для музыкальных состязаний) (2-я пол. 5 в. до н. э.),

театр Герода Аттика (2 в. н. э.), святилище Асклепия, Стоя (Портик) Эвмена.

Ансамбль Акрополя

Акрополь возвышается над всеми Афинами, его силуэт формирует силуэт города. Поднимающийся над

холмом Парфенон в древности можно было видеть из любого конца Аттики и даже с островов Саламин и

Эгина; подплывающим к берегу мореплавателям уже издали был виден блеск копья и шлема

Афины-Воительницы. В древности святилище было известно не только как знаменитый культовый центр,

но и как памятник великого искусства, подтверждающий славу Афин как «школы Эллады» и самого

прекрасного города. Продуманная композиция всего ансамбля, прекрасно найденные общие пропорции,

гибкое сочетание различных ордеров, тончайшая лепка архитектурных деталей и необычайно точный их

рисунок, тесная взаимосвязь архитектуры и скульптурного убранства — делают сооружения Акрополя

высшим достижением древнегреческой архитектуры и одним из самых выдающихся памятников мирового

искусства.

Акрополь в последующие эпохи

В 5 в. Парфенон стал церковью Богоматери, статуя Афины Парфенос была перевезена в Константинополь.

После завоевания Греции турками (в 15 в.) храм превратили в мечеть, к которой пристроили минареты,

затем — в арсенал; Эрехтейон стал гаремом турецкого паши, храм Ники Аптерос был разобран, из его

блоков сложена стена бастиона. В 1687 после попадания ядра с венецианского корабля взрыв уничтожил

почти всю центральную часть храма Афины-Девы, при неудачной попытке венецианцев снять скульптуры

Парфенона несколько статуй были разбиты. В начале 19 в. англичанин лорд Элгин выломал ряд метоп,

десятки метров фриза и почти все сохранившиеся скульптуры фронтонов Парфенона, кариатиду — из

портика Эрехтейона.

После провозглашения независимости Греции в ходе реставрационных работ (в основном в кон. 19 в.)

по возможности был восстановлен древний облик Акрополя: ликвидирована вся поздняя застройка на его

территории, заново выложен храм Ники Аптерос и т. п. Рельефы и скульптуры храмов Акрополя

находятся в Британском музее (Лондон), в Лувре (Париж) и Музее Акрополя. Остававшиеся под открытым

небом скульптуры заменены в настоящее время копиями.

В III веке до н.э. был построен маяк, чтобы корабли могли благополучно миновать рифы на пути в

александрийскую бухту. Ночью им помогало в этом отражение языков пламени, а днем - столб дыма.

Это был первый в мире маяк, и простоял он 1500 лет. Маяк был построен на маленьком острове Фарос

в Средиземном море, около берегов Александрии. Этот оживленный порт основал Александр Великий во

время посещения Египта. Сооружение назвали по имени острова. На его строительство, должно быть,

ушло 20 лет, а завершен он был около 280 г. до н.э., во времена правления Птолемея II, царя

Египта. Фаросский маяк состоял из трех мраморных башен, стоявших на основании из массивных

каменных блоков. Первая башня была прямоугольной, в ней находились комнаты, в которых жили

рабочие и солдаты. Над этой башней располагалась меньшая, восьмиугольная башня со спиральным

пандусом, ведущим в верхнюю башню. Верхняя башня формой напоминала цилиндр, в котором горел огонь,

помогавший кораблям благополучно достигнуть бухты. На вершине башни стояла статуя Зевса Спасителя.

Общая высота маяка составляла 117 метров. Чтобы поддерживать пламя, требовалось большое количество

топлива. Дерево привозили по спиральному пандусу на телегах, запряженных лошадьми или мулами. За

пламенем стояли бронзовые пластины, направлявшие свет в море. С кораблей можно было видеть этот

маяк на расстоянии до 50 км. К XII веку н.э. александрийская бухта настолько заполнилась илом, что

корабли больше не могли ею пользоваться. Маяк пришел в упадок. Бронзовые пластины, служившие

зеркалами, вероятно, переплавили на монеты. В XIV веке маяк был уничтожен землетрясением.

Несколькими годами позже мусульмане использовали его обломки, чтобы построить военный форт. Форт

впоследствии не раз перестраивался и до сих пор стоит на месте первого в мире маяка.

Колосс - гигантская статуя, которая стояла в портовом городе на Родосе - острове в Эгейском море,

у берегов современной Турции. В древние времена жители Родоса хотели быть независимыми торговцами.

Они старались не вмешиваться в чужие войны, и тем не менее их самих неоднократно завоевывали.

В конце IV века до н.э. народ Родоса отпраздновал победу. Они как раз благополучно отстояли свой

город, который целый год держали в осаде греческие солдаты. Греки, поняв, что не смогут победить,

даже побросали часть осадных сооружений. Народ Родоса решил продать эти сооружения и построить

статую почитаемого ими как бог солнца Гелиоса, чтобы отблагодарить его Мы не знаем точно, как

выглядела статуя и где она стояла. А знаем мы, что она была сделана из бронзы и достигала в высоту

около 33 метров. Она была создана скульптором Харетом, на строительство ее ушло 12 лет за

заступничество.

Бронзовая оболочка крепилась к железному каркасу. Полую статую начали строить снизу, и по мере

того как она росла, заполняли камнями, чтобы сделать ее устойчивее. Колосс был завершен около

280 г. до н.э. Многие века люди верили, что Колосс высился над входом в родосскую гавань, как

показано на рисунке. Но этого быть не могло. Ширина устья гавани составляла примерно 400 метров,

а статуя была все-таки настолько колоссальной. Описания позволяют предположить, что она стояла в

центре города и смотрела на море и гавань.

Примерно через 50 лет после завершения строительства Колосс рухнул. Во время землетрясения он

переломился на уровне колен. Оракул велел не восстанавливать статую, и она осталась лежать там,

где упала. Так она пролежала более 900 лет, и люди отправлялись на Родос лишь затем, чтобы

взглянуть на обломки поверженного бога. В 654 г. н.э. сирийский князь захватил Родос и снял со

статуи бронзовые пластины. Говорили, что он увез их в Сирию на 900 верблюдах.